MAGAZINE マガジン

【相模屋食料の未来戦略】相模屋食料 社長 鳥越淳司

会社名や組織名・役職・内容につきましては、取材当時のものです。

豆腐を食卓の主役にする

(企業家倶楽部2021年5月号掲載)

豆腐を本格的に庶民が口にするようになったのは江戸時代からで、長い時をかけ日本の風土、水に育まれその土地ごとの製法が生まれた。今でも私たちの食卓の名脇役として存在する豆腐のポテンシャルは高く、世界に広がろうとしている。その先頭を走っているのが相模屋食料である。「良質な植物性タンパク質は今後、食卓の主役になれる」と社長の鳥越淳司は豆腐の未来について語る。売上高300億円を超え、名実ともにリーディングカンパニーとなり、業界全体の発展に取り組む同社の成長物語に迫る。(文中敬称略)

勝ちにこだわる社風

2021年4月1日、群馬県前橋市に本社兼工場を置く相模屋食料(以下、相模屋)の入社式の冒頭、社長の鳥越淳司は普段と変わらない落ち着いた表情で話し始めた。

「入社おめでとうございます。私たちは『勝ち負け』にこだわり、『一生懸命』に事業をしてきたので、地方の豆腐屋から業界1位になれました。日本一の豆腐メーカーになりました。必死になれば必ず勝てます」、相模屋の未来を託された新入社員を前に力強いことばで檄を飛ばす。

「それは歴史も証明しています。勝つのは必ず『一生懸命』に頑張った側です。しかし、最初は負けている人たちなのです。劣勢と言われている側が勝つのはなぜでしょうか。それは優勢と言われている側が油断するからです。相手は格下だと見下し、手を抜くからです。一方の劣勢の側は必死になってどうしたら勝てるかを考えます。そして『一生懸命』に頑張るから大逆転するのです。」と分かりやすく歴史の例え話を使い、鳥越は本質的な仕事観について語りかける。

「皆さんも今日から社会人になったので、『勝ち負け』にこだわり、熱く、『一生懸命』に仕事に取り組んでみてください。そうすると何か見つかります。これまで学生の間は周りが準備してくれたと思いますが、社会人になったので自らチャンスや情報を取りに行ってください。そうすれば必ず成長に繋がります。」と挨拶を結んだ。一般的な社交辞令ではなく、今日から相模屋に加わる新しい仲間に対して、同社が大切にしている企業カルチャーを注入したのだ。

豆腐業界最大手に成長

私たちが毎日のように口にする豆腐。この豆腐業界は全国で約5000億円の市場があり、販売額は年々微減傾向にある。20年前には豆腐屋は、コンビニエンスストアと同じ規模の5万軒ほど存在したが、価格競争や後継者不足などで再編や淘汰に拍車がかかり、現在では最盛期の10分の1程度に減少している。そんな明るい話題の少ない業界で一人気を吐くのが、相模屋である。

同社は戦後間もない1951年に江原ひさが生計を支えるために創業、2021年の今年70周年を迎える老舗だ。これまでに経営破綻した同業の豆腐メーカーをグループ化し、救済再建活動を続けている。現在では、グループ化した6社はすべて黒字化を果たし、相模屋全体の業績を押し上げることに貢献している。

「豆腐作りは原料の大豆と水とにがりが重要で、店や地域によって作り方が異なり、味や風味も全然違います。廃業により美味しい豆腐作りのノウハウも一緒に失ってしまうのは豆腐業界にとっても大きな損失になってしまう。職人の技を次世代に繋いでいきたい」と鳥越は救済再建活動の重要性を説く。

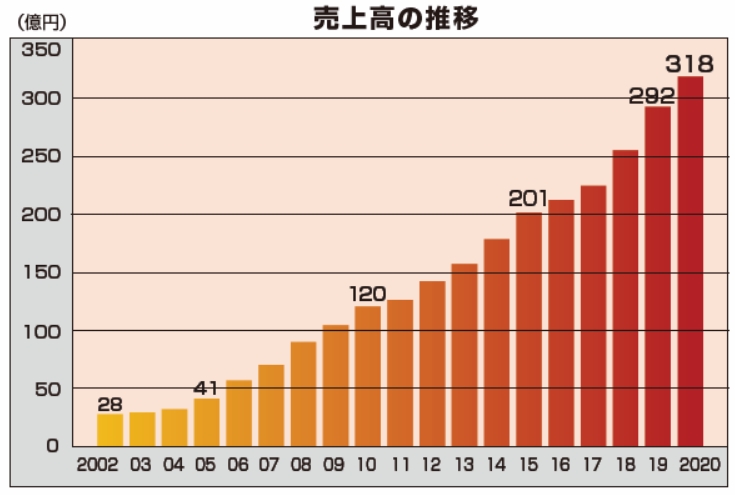

2009年に業界初の売上げ100億円を突破すると右肩上がりで成長し続け、今期は遂に300億円越えの318億円(2月期決算)を見込む。コロナ禍で前年比8.9%増と着実に業績を伸ばした。さらにこの20年間で売上げは11.4倍に急増している超優良な成長企業といえる。

社員数は700名になり、主力商品である「木綿とうふ」と「絹とうふ」を中心に、本社6工場で1日に150万丁の豆腐を生産し、全国の食卓に届けている。定番の豆腐以外にも、累計で2億人が食した厚揚げ「焼いておいしい絹厚揚げ」やスンドゥブなどの「ひとり鍋」シリーズ、「おだしがしみたきざみあげ」など数々のヒット商品を生み出している。

しかし、何といっても相模屋の名前を全国区にしたのは、2012年発売の「ザクとうふ」であろう。遊び心溢れるガンダム豆腐シリーズは累計約500万丁を販売するヒット商品になった。

血気盛んな営業マン時代

今や押しも押されぬ豆腐業界のリーディングカンパニーとなった訳だが、業界の未来を切り拓く鳥越とはどんな人物であろうか。

1973年生まれの現在47歳。京都府出身で大学進学のため上京、早稲田大学商学部を卒業後、当時乳業メーカー最大手の雪印乳業に就職。営業マンとして初めて赴任した地が群馬であった。

「若いですから最初は当然、出世欲もあったのですが、群馬支店は出世コースからも外れており、本社に対して冷めた目で見ていました。よく言えば客観的な視点を持てたので、そうであるならば、自分に何が出来るだろうかと考えるようになりました」と鳥越は社会人1年目に感じた劣等感について語る。

鬱憤も溜まり、酒の席で会社批判をすることもあった。大企業では40代にならないと課長職にはなれないのだが、その年上の上司に向かって「なんであなたが課長で私が平社員なんだ。私の方が仕事ができる」と啖呵を切ることもあった。若気の至りである。「鳥越、それは言い過ぎだぞ」とたしなめられたが、本気でそう思っていた。

そんな血気盛んな鳥越であったが、目をかけてくれる人物もいた。群馬の有力スーパーマーケット「フレッセイ」で当時、購買担当であった植木威行(現フレッセイ社長)である。乳飲料部門のバイヤーであった植木は、「あなたの気持ちは分かった。そんなに言うのだったら自分でやってみたらいいじゃないか」となだめた。

普段から取引のあった植木から、スーパーの売り場を活性化したいという相談があり、鳥越はあれこれと思考を巡らせた。雪印の乳製品だけでも、牛乳からチーズやヨーグルト、バターに冷凍食品、アイスクリームと幅広く取り扱いがあったが、考えれば考えるほど、自社製品だけでは足りないと感じてきた。

創業家三女との縁

そこで鳥越は他社にも声を掛けることを思い付いた。味の素やヱスビー食品、フジパンなど大手食品会社をリストアップし、企画提案することにした。

「入社3年目の20代で怖いもの知らずでしたから、『支店長さんいらっしゃいますか?』と各社に電話をかけました。普通なら門前払いなのですが、何かあるのだろうと取り敢えずは話を聞いてくれました」

北関東の中でも群馬の市場はメーカーが全国的な新商品発売の前にテストマーケティングをするエリアとして知られていた。連絡をもらった企業は、雪印が次世代のプロモーションを何か仕掛けるに違いないといい風に勘違いをし、本社から何人も人を寄こした。中には最先端のイントラネットを公開してもいいから、今回の企画から得たデータは共有させて欲しいと要望があったくらいだった。鳥越に何か確証があった訳ではなかったが、枠にとらわれない独創的な企画と行動力が実を結んだ。

他にも目を向けると隣で豆乳の実演販売をしている元気な声の女性がいた。植木に何者であるか訊ねると、「地元前橋の豆腐メーカー相模屋の三姉妹」だと教えてくれた。すでに大手食品会社の支店長に提案済みであった鳥越は物怖じすることなく、コラボ企画への参加を打診した。このことが縁となり、二人は結婚することになる。

「後で知ったのですが、当時は『私の財産を狙って近づいてきたに違いない』と思っていたそうです」と奥さんとの初対面のエピソードについて笑顔で語る。

豆腐作りを1 から学ぶ

創業家三女との結婚が縁で2002年に相模屋へ入社した鳥越。まずは郷に入っては郷に従えではないが、午前1時から工場に入り、豆腐作りを基礎から学んだ。

「豆腐の作り方を知っているのと実際に作れるのはまったく違うこと」と鳥越は言う。

毎日必ず自分で豆腐を作った。朝、大豆を見て、水を浸漬させ、握って弾力を感じる。次に大豆を擦って生呉(なまご)を見ながら、炊いて加熱し豆乳とおからに分離させる。絞って出てきたおからを食べて、その日のできを肌で感じることが出来る様になった。

「にがりを入れて、毎日手で寄せていると分かってくる。大企業は研修が充実しており、マニュアルで広く浅く教えてくれますが、中小企業は誰も教えてくれません。その代わり、自分で深いところまで納得してやれることが強み」と鳥越は大企業と中小企業の違いについて語る。

「唯一、失敗すると先輩が教えてくれる。早く仕事を覚えるコツは、失敗すると先輩の責任になるので、まずは自分でやってみて、失敗することです」と実践の重要さを語る。職人の技の伝承は昔から口伝と決まっている。テキストで覚えられるものではないのだ。

食品メーカーの責任

「鳥越はいつ眠っているのだろうか。猛烈に働き、すべて自分でやろうとする」と社内外の人が言う。月曜日は午前中から前橋の本社で新商品の試食をこなし、午後からは工場を視察して回る。イベントではインカムを付けて陣頭指揮をし、商品パッケージのデザインも自ら手掛けている。買収先の再建のため必ず現場に入り、職人と一緒になって豆腐作りの話で盛り上がる。とにかくオフィスにじっとしていないのだ。全国を忙しく飛び回っている。

鳥越のモットーは「現場主義」である。食品メーカーの人間として、営業だけではなく、材料の調達から製造、物流、販売まで一貫して把握していなければならない。そう思うようになったのは、前職での辛く悔しいある体験があったからに他ならない。

2000年に雪印乳業で食中毒事件が発覚した。当時、営業担当だった鳥越は被害に遭われたお宅を謝罪して回ったのだ。中には幼いお子さんがお腹を下しているケースもあった。理由を訊ねられても、「申し訳ございません」としか言えず、心苦しかった。営業は製造のことを知らされておらず、食品メーカーとしてなんと罪深いことだと情けなかった。

それまで鳥越は雪印の一員であることに誇りを持っていた。しかし、信用を失うのは早い。憧れのスノーブランドは一瞬にして崩壊してしまった。その悔しい思いが原体験となり、何か問題が起こった時には、自分がすべてを知っておかなければ責任が持てないと考えるようになったのだ。

縁があって豆腐メーカーに入社した際に、午前1時から工場に入り、先輩が親切に豆腐作りを教えてくれなくても自ら実際に作ってみて、製造法と管理法を身体で覚えたのは、食品を扱う者の責任感からであった。さらに、知識だけでなく実際に美味しい豆腐を作れることが、社員からの信頼を得ることにも繋がった。

社長としての覚悟

2007年に先代である江原寛一(現会長)から三代目社長を就任。前職の付き合いのあったスーパーの社長植木から「批判ばかりしているなら、自分で経営をやってみたらいい」という言葉を掛けられ、いつか経営をしてみたいと考えていたのだ。たまたま結婚した相手が創業家の娘であり、幸運にも家業を継ぐチャンスが巡ってきたのだ。33歳と若く、経営のことは何も分からなかったが、「やってみよう」と引き受けた。

しかし、豆腐業界は成熟産業で新しいイノベーションは起こっていなかった。価格競争に巻き込まれ、会社の雰囲気はお世辞にも明るいとは言えなかった。どちらかというと逆風からの船出であった。同業他社も同じ問題を抱えていた。

思い起こせば、入社してから半年が経ったころ、二代目社長の江原(現会長)が、当時の企業規模では無謀と思われる大型の新工場を設立すると言い出したが、周囲の者は皆猛反対した。それもそのはず、当時の年商が 32 億円のところ建設費は 41 億円と莫大な投資になるからだ。

「借金の怖さを知らなかったから出来たと思います。分かっていることがいいこととは限りません。相模屋に入ったこと、新工場を作ったこと、社長に就任したことは、分からないことだから出来たことの最たるものだと思います」

「サラリーマン経営者と違い、オーナー経営者は皆に反対されると逆に燃える性格の人が多い。一人でも賛同者がいると嬉しいのです。成功するかどうか確信なんかありませんでした。大きなことがしたい。後は覚悟を持って決められるかどうか」と企業経営の心構えについて語る。

かくして2005年に最先端の技術・設備を揃えた「第三工場」が稼働した。1日の生産能力は100万丁で同社の飛躍的な成長を後押ししたことは言うまでもない。周囲の反対を押し切った先代の二代目社長と鳥越の決断がなかったら今日の相模屋はなかっただろう。「思い立ったらとにかくやってみる」というチャレンジ精神は同社の強みである。

TOFUのポテンシャル

日本の伝統食品である豆腐(TOFU)の可能性に今、世界中から注目が集まっている。そのひとつは、豆腐の原料である大豆は環境負荷の少ない「植物性タンパク質」として、食資源不足の問題解決の一翼を担うのではないかと期待されている。「ヘルシーフード」として、人々の健康を支えるだけで終わらず、持続可能な食の供給といった面でもど真ん中にいるのだ。

豆腐業界のリーダーとして、鳥越は2018年から2年連続で米国にある国連ニューヨーク本部を訪れ、SDGs達成に向けた「食資源不足の課題解決」と「環境負荷の低減」の2つをテーマに自社の取り組みについてスピーチを行った。

もう一つは、健康志向の社会的な高まりである。かつてダイエットは食事制限など摂らないものが主流であった。しかし、近年はダイエットにはタンパク質が必要との認識が普及している。カロリーが不足すると筋肉のタンパク質を分解してエネルギーを作り出すため、適度な量を摂取するダイエットが主流となっている。しかも、動物性タンパク質よりも植物性タンパク質が生活習慣病対策になるという論文もあり、大豆タンパク質は優等生なのだ。

「本気で豆腐を食卓の主役にすることが使命だと考えている稀有な経営者」とプリンシプル・コンサルティング・グループ代表の秋山進も鳥越の経営者としての資質について評価する。

既成概念にとらわれず、TOFU のポテンシャルを広げ成長を続ける相模屋からますます目が離せない。売上げ1000億円の目標は鳥越にとっては通過点に違いない。