MAGAZINE マガジン

【トップの発信力】佐藤綾子のパフォーマンス心理学第39回

会社名や組織名・役職・内容につきましては、取材当時のものです。

グローバル時代に忖度は有効か

(企業家倶楽部2017年6月号掲載)

1. 「これはこれ」「それはそれ」「ひとつよろしく」

今、関西のある小学校の開設をめぐって、学校側と行政・政治家側の主張がまったくかみ合わず、いくつかのテレビ局の依頼を受けて両者の表現分析をした私も、これ以上の時間を使うことに疑問を感じているくらい不毛な展開になっています。

そこで注目すべきは、日本人の自己表現意識の特殊性です。パフォーマンス心理学は今から38年前、1979年にアメリカで最初に開始された頃、「パフォーマンス学(performance studies)」と呼ばれていました。ニューヨーク大学にもともとあった演劇研究学科を改名してパフォーマンス研究学科とし、その大学院開設と同時に入学した世界の第一期生の一人が私でした。

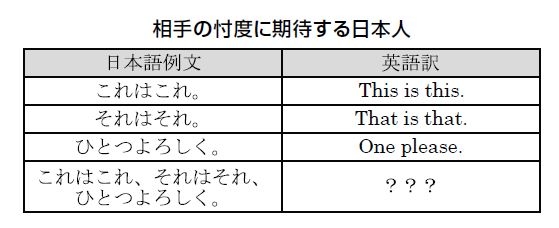

その時に、「これはこれ」「それはそれ」「ひとつよろしく」というような暗示的表現はグローバル社会ではもう通らないというディスカッションが何度もありました。プレゼンのクラスでは、主張したいことがあれば主語と述語をはっきりと明示し、あいまいな意味を残さないよう繰り返し教えられました。「インプリシット(暗示表現)」を避けることが大事で、相手の忖度(そんたく)に期待するのは危険だというロジックです。

例えば日本語では、ちょっと手が滑って手元のお皿をシンクに落として割ってしまったときに、「私がお皿を落として、私がお皿を割りました」という文体では、普通しゃべりません。「お皿が落ちて割れちゃった」と言います。まるでお皿に意思があって、勝手にシンクに落ちて割れたような言い方です。要するに、誰が割ったのかという主語がないので、なんとなくこの文章はソフトに響くわけです。ソフトに響いても、その時の状況(コンテクスト)をよく判断すれば、相手の言いたいことは明快にわかるだろうというのが、日本人の典型的な考え方でした。

私の指導教授はポーランド系のアメリカ人で、暗示表現より明示表現をよしとする人物です。ある時、「面白い日本語だから英語にしてごらん」と言いました。彼はなかなかの日本ツウですが、その時のお題が、「これはこれ」「それはそれ」「ひとつよろしく」でした。さて、これを直訳すれば、“This is this.”“That is that. ”“One please. ”です。でもこれでは何をどうしたらいいかわかりません。聞いた人はこんなわけのわからないことをしゃべる人物は無責任であり、あまり付き合いたくないと感じます。

例えば今回のM学園騒動でのやりとりだと、「私はここに学校を建てたい。したがって、この学校の許可を私はあなたにお願いしたい。あなたは関係者に私の主張が通るように伝えてください」となれば、そのまま英語に直訳できます。

もしも英語に直訳して意味不明になるような文章ならば、どこかで誰かが責任逃れをしていて、その結果起きたことについては誰も責任を取らないという事態が発生します。だからビジネスの場では、ちゃんと主語と述語を明示し、 「ひとつよろしく」は言わない方が賢明でしょう。文章にできない言葉は、ビジネス上は口に出さないくらいの決心がないと、グローバル社会を日本人が渡っていくのは難しいはずです。

2.多弁は雄弁ではない

たくさんしゃべると、なんだか主張力が強い人のような気がします。

実は私はこの度の、M学園とそれを依頼されたと思われている人との間のメール原稿を、某テレビ局の依頼でつぶさに読むことになりました。そしてわかったのです。たくさんの言葉をずらりと並べるのは、実はどこに焦点があるのかを不明にさせるための、ひとつのトリックであるということです。フォーカスをぼかすために他のことをたくさん言っています。

外で浮気をしたご主人が、帰宅してから妻に道中の風景のことや、出会った友達のことまで詳細に物語ることと似ています。間にブラックボックスになる時間のことを言わないために、他のことをたくさん述べ立てているわけです。

たくさんしゃべる多弁の人を、私たちは優れたスピーカーだと勘違いしがちですが、実は多弁は雄弁とは全く次元の違うもので、フォーカスをぼやかしたり、本人に自信がなかったり、様々な事情で、単にワード数が増えると心得ましょう。一つ訊いたのにその答えがすぐに返ってこなくて、次々と「AについてはBが理由で、Bの背景にはCがあり…」としゃべりだす部下は、上司の質問に的確に答える内容を持っていないのです。

3.段階的要請法に引っかからない

押し売りが玄関に来たと想像してみてください。ちょっとでもドアが開けば、そこに靴のつま先を突っ込み、次第に全身を室内に入れ込んでしまいます。これがネゴシエーションのテクニックで、「フットインザドア」と呼ばれるテクニックです。ドアの中に足、つまり「段階的要請法」です。

最初から大きなことを言えば、相手が引いてしまう。だからまず時候の挨拶などをして、おいしい食べ物の話などをし、先日ある神社にお参りしたらこんな気持ちになったなどと様々な話をするわけです。相手は食べ物や神社が自分に関係のある話題であれば、それについてはほぼ無意識のうちに気分の良い返事を返してしまいます。そうやってつま先がドアの中に入ったら、じりじりと相手に対する要望のレベルを上げていきます。でもじりじりと上がっているので、いつの間にか大きなことを頼まれたことに相手が気がつきにくいのです。そして、はっと我に返った時にはとんでもない大きなことを引き受けてしまっていたりすることもあります。

だいたいどんな人が段階的要請法を試みるのでしょうか。これには私の今までの研究データがあります。

1.狡猾な人

2.気が小さい人

3.相手の心理状態をよく把握している人

要するに、大きなことを最初に言って相手が引いてしまっては元も子もないので、少しずつ心に入り込もうというのは、人情の機微をうまく使った狡猾さです。そして、もしも相手が突然断ったら、断るほうも勇気がいりますが、断られた自分も傷つきます。だから気が小さい人ほど相手の顔色を伺いながら要求のレベルを上げていくわけです。そして、相手の気持ちがつかめる人というのはなんだかいい人のようにも見えます。相手にとってどれが小さいことで、どこからが大きいことかということを熟知していないとこの方法は使えないので、人間観察が鋭く、人生経験が多く、修羅場をくぐっている人ほど段階的要請法が上手です。

そう考えていくと、フェアに相手と正々堂々と渡り合い、それを文字に起こしたりビデオで公開されても痛くも痒くもないという明示表現( エクスプリシット) に徹する方が、どうもグローバル社会ではうまくいきそうです。もちろんプライベートではそのように通りいっぺんにいかないことの方がむしろ多いものです。でも、パブリックな場面では忖度よりは明示表現をしようと決めておいた方が、危ないことに巻き込まれずに済みそうです。

Profile

佐藤綾子(さとう・あやこ)

「日経トップリーダーonline」はじめ連載4本、著書186冊。「あさイチ」(NHK)、「ビートたけしのTV タックル」( テレビ朝日) 他、多数出演中。24年の歴史をもつ自己表現力養成専門の「佐藤綾子のパフォーマンス学講座 」主宰、入学は随時受付中。