MAGAZINE マガジン

【野坂英吾の経営道場】上 /トレジャー・ファクトリー社長野坂英吾

会社名や組織名・役職・内容につきましては、取材当時のものです。

継続して結果を出し続ける経営

(企業家倶楽部2017年10月号掲載)

今回から、大学卒業後にゼロから総合リユースショップを立ち上げ、東証一部上場企業へと育てたトレジャー・ファクトリー野坂英吾社長に経営の真髄を語ってもらう。

「たまたま成功することこそ、怖いものはありません。物事の本質を理解せずに進んでいくと取り返しのつかない大きな失敗をすることがあります。問題が起きたその後が重要です。要因を細かく分解し、同じ失敗を繰り返さないこと」と自らの信条を語る。

2007 年、東証マザーズに株式上場後、2014 年東証一部に市場変更、創業から21 期連続増収を続けている。社員は500名を超え、店舗数は149店(2017年8月末)となった。継続して結果を出し続ける秘訣はどこにあるのか、野坂流経営術について聞いた。

本を通して伝えたかったこと

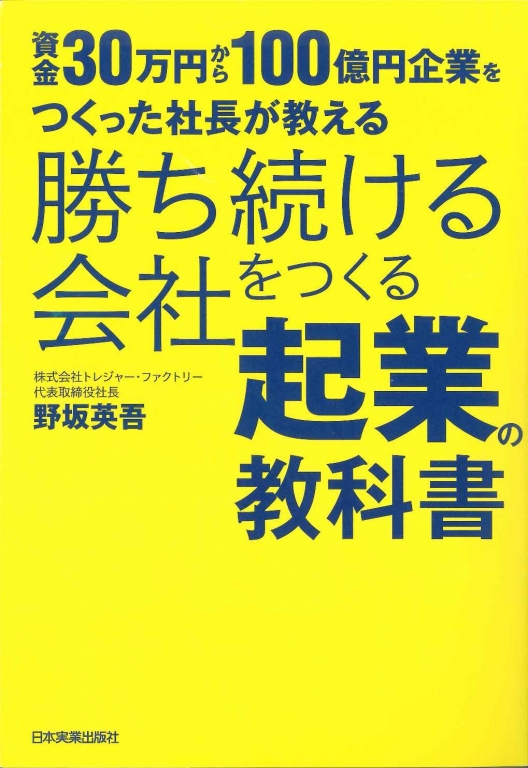

創業から20年が過ぎました。これまで起業・経営に関する取材も数多く受けてきました。会社の経営や他社の経営者との触れ合いを通して多くの事例を見てきました。日本実業出版社から1冊の本にまとめないかと提案を頂き、今回本を出すことになりましたが、自分の考え方を振り返るいい機会になったと思います。

本のタイトルには『勝ち続ける会社をつくる起業の教科書』とありますが、継続して結果を出し続けるためには、本質的なことが重要です。

深く考えずに表面的な理解で判断・行動している場合がありますが、もっと問題の本質を掘り下げていたら失敗せずに済んだであろうという経験が私自身にも有りましたし、他社のケースでも見受けられました。私たちの取り組みが、広く遍く本を読んだ皆さんのヒントになればと思っています。

今回は経営者の視点で重要だと考えている価値観を書き記しましたが、8割位のことは社長という立場ではないビジネスパーソンにも当てはまる内容になっています。

起業家志望の人だけでなく、一緒に働く社員や仕事のカベに当たり悩んでいる人たちへのメッセージでもあるので、道標になったら嬉しいです。

また、これから入社を考えている人や事業提携する相手先の人たちがこの本を手に取り、私たちが重要だと考えている価値観に共有して頂けたら相互理解が深まると期待しています。

私自身もこれまで無意識に出来たと思っていたことも、よく考えてみると先輩経営者から教えてもらった話を自分流に取り入れたものだと気付きました。ですので、私たちよりも若い世代の人たちが、「野坂さんの事例を参考にして、会社が成長しました」と言って貰えたら幸いです。

社長の心得

私は経営をする上で「再現性」や「継続性」を心掛けてきました。理由も分からずに、たまたま成功することほど怖いことはないからです。上手くいったのだから、そこまで気にしなくてもいいじゃないかと思われる方も多いでしょう。

そこが「継続して結果を出し続ける経営」が出来るかどうかの分かれ道だと思います。

なぜ上手く行ったのか、その本質を理解しないで安易に次に進むと、予想もしない大きな失敗をしてしまうことがあります。何か結果が出たということは、必ず理由があります。出来れば一つではなく複数の理由を挙げられることが理想です。その要因を分解していけば、何か再現できるポイントが見つかるかもしれません。再現出来ることが分かれば、それは継続することが可能になりますので、「再現性」と「継続性」は最も意識してきたポイントです。

さらに、ただ分解するだけではなく、どう派生させるのかを考えます。「変化」させたり、「進化」さることも重要です。分解した要因調合する応用力が試されます。事例が増え、得られる情報が増えれ、いくつものパターンが考えられ、の組み合わせによっては、もっと力な再現性が得られることもあるからです。

目先の利益を追わない

経営は成功と失敗の連続です。会社が倒産するかもしれないような大きな失敗を経験したり、自分一人ではとても解決できないような逆境がやってきた時は、誰でも逃げ出したくなるものです。私にも二度と経験したくないような苦い経験がありました。

しかし、どんなに辛い現実でもその場から逃げられないのが社長です。逆境のときこそその人の実力が試されるといいます。それはピンチの時に人間の本性が出るからです。私が大きなカベに当たったときも、ここでどう対応するか周りの人は見ている、ここが勝負どころだと覚悟を決めました。

例えば、突然売上げが落ちた場合、あなたはどうしますか。安売りのセールをするのも対処法の一つかもしれませんが、私はお勧めしません。これを許してしまうと、安易に叩き売りする悪しき前例が出来てしまいます。一時的に状況は好転するかもしれませんが、また同じ問題が起こったときにはどうしますか。対策は一つだけでなく、複数考えた方がいいでしょう。その中にどうスパイスを入れられるかです。この人なら同じ失敗をしないだろうと思える工夫を混ぜてみてください。

易きに流されないことで、社内外に対して、当社は本質的な解決方法を考える文化があることを示すことが出来ます。

なぜ私がこの様に考えるようになったのかというと、他社のピンチを多く見てきたからです。先輩経営者から聞いた失敗談を自分だったらどう対処していただろうかと「自分ごと」として考える習慣を意識してきました。「変換力」と呼んでいますが、たくさん疑似体験をしてきたことは役に立ちました。

会社がピンチの時は追い込まれているので、冷静に正常な判断を出来ないことが考えられます。社長は事前準備をしておくことが求められます。メンバーには考えも付かないが、「なるほど、その手を打てば良くなるよね」という案を提示できるか問われています。

「貧すれば鈍する」と言います。失敗をして余裕がないとき、事前に対応策を用意していないと小手先の手立てしか打てません。するとさらに失敗を重ねてしまう。状況はさらに悪化し、リカバリーが難しくなります。往々にして初期の失敗の傷は小さいものです。早めにその時に打てる最良の手を打つことです。

創業以来最大の危機到来

創業8年目の2003年に最大の経営危機に陥りました。地道に8店舗まで店を増やしてきましたが、「創業から10年で30店舗を出店する」という目標を達成するために、一気に6店舗をオープンさせました。

それは果敢なチャレンジでしたが、会社に大きなダメージを与える結果となりました。新規オープンした6店舗が単月赤字を続けるだけでなく、既存店までが次々と赤字になってしまったのです。

業績が不振になると会社の雰囲気も悪くなります。社員の不平不満も耳に入るようになりました。これまでの自分のやり方を否定されたようでショックを受けましたが、落ち込んでいても業績は回復しません。自らを奮い立たせ、売り上げが落ちた理由を分析することから始めました。原因は一つではなく、複数ありました。

店舗数が14店舗に増えました。それまでは私と営業部長の二人で各店舗を回り、店長から相談を受けていましたが、店舗数が一気に増え、店で起きている問題に迅速に対応できなくなった結果、業績不振の店が続出してしまったのでした。そこで、それまで置いていなかったエリアマネージャーを店長の上に置き、現場で起こっている問題に直ぐに対応できるようにしました。

また、各店舗での取り組みを他の店長も見れるように情報共有が出来る体制にしました。情報の管理が出来なくなることを心配していましたが、他の店舗での取り組みを知り、自ら考えて自分の店舗でも取り組む店長が出てくるというメリットの方が大きかったと思います。

危機は会社を改善する絶好のチャンス

他にも「出店・退店の基準」が明確でなかったことが挙げられます。当時は私の一存で決めていました。具体的な例では、賃料が月150万円の物件を借りることになっていたのですが、不動産業者の手違いで200万円になると言われました。

「立地は良いし、何とかなるだろう」と感情的に判断を下してしまいました。何とか交渉し10万円下げてもらいましたが、計画と違う190万円で借りることになりました。結局、家賃が収益を圧迫し利益を出せず、半年で撤退を決断しました。

これまで100店舗以上出店してきましたが、撤退はこの1店のみです。1%ですから、退店条件はそれほど重要だと思われないかもしれません。しかし、負のスパイラルに陥った時は、ボクシングのボディーブローのように効いてきます。危機の時に可能な限りダメージを少なくするために、調子の良い平時のときから考えておくことが重要だと思います。

「何とかしたい。何とかなる」と信じたい気持ちが勝り、退店の判断は難しいものです。

当社では、この失敗をきっかけに「出店検討委員会」を設けることにしました。同じ失敗を繰り返さないように、感覚的ではない、より厳しい出店・退店の基準を作りました。

出店してもよかったと思う物件もありますが、出店検討委員会の判断で出店しなかったものもあります。成功したかもしれませんが、客観的に考えて、出店しなければならない理由もありません。そこで無理をするよりは、失敗を回避出来たと考える方が前向きです。

出店しなかった分、他の優先事項に経営資源を配分出来るメリットもあります。

また、既存店の業績が上がれば新しく出店できる範囲も広がるのですから、今、会社として取り組むべき問題点が明確になり、組織として強化出来たと捉えるべきです。

このように、会社が危機のときは今までのやり方が通用しなかったときですから、変化が求められます。つまり思い切った変革が出来るチャンスでもあるわけです。

P r o f i l e

野坂英吾(のさか・えいご)

1972年神奈川県生まれ。中学2 年生の時に起業を志し95 年トレジャー・ファクトリーを創業。現在、総合リユースショップ「トレジャーファクトリー」、洋服・服飾雑貨を扱うUSEDセレクトショップ「トレファクスタイル」、古着のアウトレット「ユーズレット」、スポーツ・アウトドア用品のリユースショップ「トレファクスポーツ」を展開。07 年12月東証マザーズに上場。14年12 月東証一部に指定替え。15 年第17 回企業家賞受賞。